一、监测目的

基坑工程的监测目的是为了及时掌握基坑工程施工过程中的变形和破坏情况,预测和评估可能带来的风险,并采取相应的措施以确保工程的顺利进行。

二、监测依据

1)《建筑变形测量规范》JGJ8-2016;

2)《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009;

3)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012;

4)《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311-2013

5)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011;

6)《工程测量规范》GB50026-2007;

7)《国家一、二等水准测量规范》GB/T 12897-2006;

三 .监测方法1. 垂直位移监测

参照按国家二等水准测量规范要求,历次垂直位移监测是通过工作基点间联测一条二等水准闭合线路,由线路的工作点来测量各监测点的高程,各监测点高程初始值在监测工程前期两次测定(两次取平均),某监测点本次高程减前次高程的差值为本次垂直位移,本次高程减初始高程的差值为累计垂直位移。

2. 水平位移监测

采用轴线投影法。在某条测线的两端远处各选定一个稳固基准点A、B,仪器架设于A点,定向B点,则A、B连线为一条基准线。观测时,在该条测线上的各监测点设置觇板,在觇板上读取各监测点至AB基准线的垂距E。各变形监测点初始E值均为取两次平均的值。某监测点本次E值与初始E值的差值即为该点累计水平位移。或采用平面直角坐标法直接测量各监测点的平面坐标值,计算平面位移量。

3. 裂缝监测

1、裂缝的监测应包括裂缝的位置、走向、长度、宽度及变化程度,需要时还包括深度。裂缝监测数量根据需要确定,主要或变化较大的裂缝进行监测。

2、裂缝监测科采用以下方法:

1)对裂缝宽度监测,可在裂缝两侧划平行线,采用游标卡尺直接测量。

2)对裂缝深度测量,当裂缝深度较小时宜采用凿出法和单面接触超声波法监测;深度较大裂缝宜采用超声波法监测。

3、应在基坑开挖前记录监测对象已有裂缝的分布位置和数量,测定其走向、长度、宽度和深度等情况,标志应具有可供量测的明晰端面或中性。

基准点的布设

1、布设目的

主要是为了测定基础施工期间,各变形体(建筑物)的平面位置或高程随施工阶段的变化而产生的位移大小、位移方向;当位移量超过警戒线时及时报警,以便施工单位采取有效措施进行技术处理,确保施工安全有序的进行。通过进行整体变形分析,有效验证设计参数。

为保证所有监测对象在同系统中比较和监测成果的可靠性而布设监测控制网,主要用于建(构)筑物、地下管线等方面的监测。

2、控制点布设

水准控制点计划布设3个。控制点埋设位置在3倍与桩长的范围外,建立水准测量闭合环,定期检校其稳定性。控制点具体布设情况将在进场后根据现场条件进行布设。

水平位移控制点计划布设3个。因本工程面积大,基坑边比较长,利用深埋基准点做起算点,用二级导线在场内加密基准点,形成控制网。水平位移拟采用准直线法进行观测,利用加密点间形成的准直线观测基坑边某一测点的位移量。即将全站仪架设在其中一个基准点上,后视另一点,两点之间形成一条基准线,观测时在每个监测点设置带有刻度的占牌,正倒镜两测回测得每个监测点的位移值,观测误差≤±1mm。各监测点的初始值取3次观测值的平均值。

导线测量具体操作方法,在地面上选择一条适宜的路线,在其中的一些点上设置测站,采取测边和测角方式来测定这些点的水平位置。它应当尽可能直伸,由于地形限制,导线一般成一条折线。导线上设置测站的点称为导线点。测量每相邻两点间的距离,并在每一点上观测相邻两边之间的夹角,从一起始点坐标和方位角出发,利用测量的距离和角度,便可依次推算各导线点的水平位置。

1、选点。在测区内选定由4-5个导线点组成的闭合导线,在各导线点打上标记,绘出导线略图;

2、测角。采用全站仪测回法观测导线各转折角(内角),每角测一个测回;

3、量距。用全站仪测距往、返测量各导线边的边长;计算相对误差,若在容许范围内,则取平均值作为最后结果(至mm位);

4、计算角度闭合差fβ=Σβ-(n-2)²180°(其中n为内角数),以及导线全长相对闭合差。外业成果合格后,内业计算各导线点坐标。

在基准网建成后,在工程施工后每个月进行第一次复测,工作基点的复测周期原则上应为每月至少两次。实施过程中根据控制点的稳定性调整复测周期,也可根据实际需要仅进行局部复测,而非全面复测,以便减小复测的工作量。

五.监测点的布设

1、布设目的

由于基坑开挖期间大量土方卸载加之周边地下水的不断降水,造成基坑周边土压力向坑内增压,围护结构将产生纵、横向的位移变形,同时也影响到周边建筑物及公共设施将发生纵、横向的位移变形。为保证基坑施工期间的安全,对基坑围护结构的纵、横向变形的信息和基坑周边建筑物及公共设施发生的纵、横变形的信息,都将成为基坑施工过程中必不可少的监测内容。

2、布设方法

1)坡顶位移及沉降

测点按监测设计图纸布点位置在基坑四周围护结构坡顶上设置,布置的原则为:

①测点应尽量布设在基坑圈梁、围护桩或地下连续墙的顶部等较为固定的地方,以设置方便,不易损坏,且能真实反映基坑围护结坡顶部的侧向变形为原则。

②测点沿基坑四周坡顶每10m~15m布置1点。

③沉降监测点同水平位移监测点共用。

2)圈梁位移及沉降

测点按监测设计图纸布点位置在基坑四周围护结构桩(墙)顶上设置,布置的原则为:

①测点应尽量布设在基坑圈梁、围护桩或地下连续墙的顶部等较为固定的地方,以设置方便,不易损坏,且能真实反映基坑围护结构圈梁顶部的侧向变形为原则。

②测点沿基坑四周围圈梁顶每10m~15m布置1点;

③沉降监测点同水平位移监测点共用。

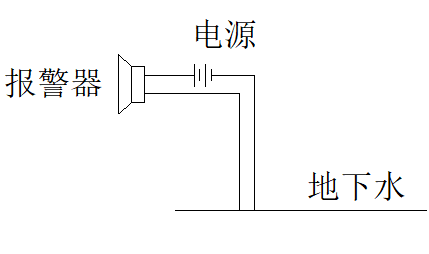

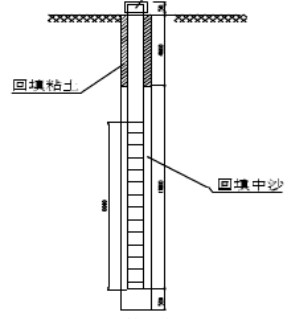

3)围护结构外围地下水位观测

水位管采用65mmPVC塑料管。水位管下部留出1m沉淀段,中部管壁钻出6~8列6mm滤水孔,管壁用网纱包扎作为过滤层。在设计位置处用30型钻机钻孔,冲孔后放入PVC水位管。钻孔空隙处用净砂回填过滤头,再用粘土填封,顶盖封口,以免地表水流入。水位孔打到黏土层,该基坑布设深度一般为该段基坑开挖深度的1.5倍。

4)周围道路沉降

由于基坑周边环境较为复杂,基坑在沉桩、围护、降水、开挖施工过程中会对周边土体带来变化,通对对周边道路地面沉降的控制,保证周边道路、管线及建筑物的安全,确保基坑顺利施工。

周边道路地面竖向位移监测点采用专用测钉按剖面垂直于基坑边布设,在沿道路每隔30m,将监测标志打在道路上,并用混凝土稳固。

5) 邻近建(构)筑物沉降

布设目的:

通过对周边建(构)筑物的沉降实施连续监测,了解施工对其影响程度,便于分析产生原因,控制沉降及变形量发展,确保施工安全顺利进行。

测点布设:

直接用电锤在建(构)筑物外侧墙体上打洞,并将膨胀螺栓或测绘钉打入墙体,并用水泥敷牢,或用沉降贴布置在墙体的设计位置处。

沉降标志点示意图

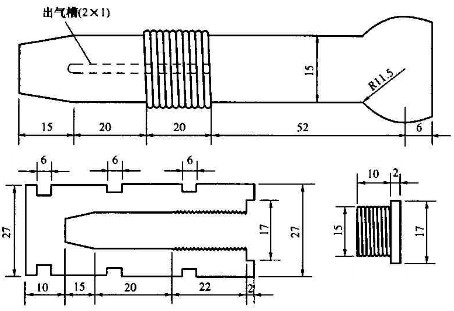

6)深层土体水平位移

先将测斜管连接起来,连接时在接头套管内涂上PVC胶水,将两节管对节紧密后,拧紧固定螺丝,再用胶布接头缝隙包扎严密。在预定位置钻孔埋设测斜管,管周用砂浆填充,测斜管内壁有两组互成90°的纵向导槽控制测试方位。埋设时应保证让一组导槽垂直于基坑边,另一组平行于基坑(附布设示意图)。本基坑最深开挖处为5米左右,测斜孔的埋设深度一般为该段基坑开挖深度的1.5倍(10米左右)。

7)支撑轴力

本系统需测量的内力分为两大类型,分别为预应力锚索锚头和钢筋锚杆应力的拉力。选择5%锚杆进行内力测量,具体位置可根据实际情况调整。

1、传感器的安装:钢筋锚杆可选用钢筋应力传感器。对于预应力锚索,测力计的安装与锚索的预应力的施加与锁定同时进行,安装于锚头承力平台与锚具之间。

2、量测:利用振弦频率读数仪量测,并根据传感器的标定曲线求得相应的荷载。

3、传感器及测量仪器

(1)振弦式钢筋应力计,振弦式测力计 (2)XP02型振弦频率读数仪。

4、测量精度

专用测力计、钢筋计和应变计的量程宜为设计最大拉力值的1.2倍,量测精度不宜低于0.5%F·S,分辩率不宜低0.2%F·S。

设备技术指标

监测项 | 设备名称 | 设备型号 | 技术指标 | 设备图片 |

支撑轴力监测 | 振弦式钢支撑轴力计 | MCE0170 | 测量范围:500、600、800、1000、1500、2000、2500、3000、4000、5000KN; 分辨力:≤0.06%FS; 综合误差:≤2.0 %FS; 工作温度:-35℃~+85℃(可定制) |

|

桩身应力监测 | 振弦式钢筋应力计 | MCE0180 | 测量范围:最大压应力 100MPa,最大拉应力 200MPa; 分辨力:≤0.05%FS; 综合误差:≤1.0 %FS; 测温范围:-35℃~+85℃; 测温精度:±0.5℃ |

|

表面式应变计 | RCE0350 | 产品规格:10...(特殊规格可定制); 测量范围:拉:0-1200με 压:0-1800με; 分辨率:≤0.05%FS |

| |

混凝土桩土体压力 | 振弦式土压力计 | PCE0270 | 分辨力:≤0.05%FS; 综合误差:≤1.0 %FS; 测温范围:-35℃~+85℃(可定制); 测温精度:±0.5℃ |

|

振弦式应变计 | RCE0350 | 产品规格:10...(特殊规格可定制); 测量范围:拉:0-1200με 压:0-1800με; 分辨率:≤0.05%FS |

| |

锚索应力锚杆应力 | 锚索测力计 | MCE0190 | 测量范围:200~10000KN; 分辨率:≤0.2%FS; 防渗压力:≥0.3MPa; 测温精度:+0.1℃ |

|

锚杆应力计 | MCE0180 | 测量范围:最大压应力 100MPa,最大拉应力 200MPa; 分辨力:≤0.05%FS; 综合误差:≤1.0 %FS; 测温范围:-35℃~+85℃; 测温精度:±0.5℃ |

| |

沉降监测 | 硅压式静力水准仪 | SCE0627G | 量程:0~1000mm...5000mm (特殊规格可定制); 精度:±0.1mm; 分辨率:0.01mm; 测温精度:±0.1℃; 供电电压:DC 9~36v |

|

水位监测 | 投入式液位计 | WCE0480T | 量程:0~1m...100m; 电源电压:8~30VDC; 精度等级:0.1/0.2级 |

|

倾斜监测 | 数字双轴倾角仪 | SHD4000 | 量程:±90°(可定制); 精度:0.5~0.001°; 供电电压:9~36V; 工作温度:-45~85℃; |

|

深部位移监测 | 固定式测斜仪 | ICE0920 | 测量范围:±30°; 测量精度:±0.01°; 分辨率:0.002°; 输出频率:5~100Hz可选; |

|

环境监测 | 温湿度传感器 | TEM0670 | 测湿量程:0-100%RH 测湿精度:±3.0%RH 测温范围:-40℃-125℃ 测温精度:±0.4℃ 工作电压:DC 10-30V 输出方式:RS485 |

|

翻斗式雨量传感器 | WCE0450 | 测量范围:0.2mm~4mm/min; 分辨力:0.2mm; 测量误差:±3%; 供电电源:DC 9~24V 1A; 环境温度:-40~80°C |

| |

视频监控 | 摄像头 | OUC0600 | 工作湿度:10%~95% 电源:DC 12V,支持接反保护 工作温度:-30℃~50℃ 锁定容量:40800/19800mAh 终端支持:手机(安卓或苹果),电脑等 |

|

六 .监测数据的处理及信息反馈

1. 监测数据的分级管理

由于本工程施工面积大,周边道路动荷载对基坑影响较大,监测后对各种监测数据应及时进行整理分析,判断其稳定性并及时反馈到施工中去指导施工。

我们根据既有成功经验对监测进行分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级管理:

在现场监测时间,可根据监测结果所处的管理阶段来选择监测频率:一般Ⅲ级管理阶段监测频率可放宽些;Ⅱ级管理阶段则应注意加密监测次数;Ⅰ级管理阶段则应加强监测,通常监测频率为1次/天或更多。

2. 监测数据的分析和预测

取得监测数据后,要及时进行整理,绘制位移随时间或空间的变化曲线图。

取得足够的数据后,还应根据散点图的数据分布状况,选择合适的函数,对监测结果进行回归分析,以预测该测点可能出现的最终位移值,预测结构和建筑物的安全性,据此确定施工方法。

3. 监测数据的反馈

信息化施工要求以监测结果评价施工方法,确定工程技术措施。因此,对每一测点的监测结果要根据管理基准和位移变化速率(mm/d)等综合判断结构和建筑物的安全状况。为确保监测结果的质量,加快信息反馈速度,全部监测数据均由计算机管理,并绘制测点位移变化曲线图。

每次监测后及时提交基坑监测简报。为加快信息传递速度,监测简报可采用电子邮件或传真的方式给业主或监理;在下一次监测时再带去简报原件。当整个观测工作结束后,向业主提供正式的总的监测报告。